St. Petri zu den Fischteichen – Fahrradfahren und Wandern in den Bergen – Laufen auf dem Deich – Terrasse mit Sonnenuntergang – Blühender Garten – Ohrensessel mit Teetasse – Friedhof – Hängematte – Segeln – Kirchen mit und ohne Musik

Eine spontane Umfrage im KAJAK-Netzwerk zum Thema „Kraft-Orte“ergibt diese kleine Liste. Ein Ort, an dem ich auftanken kann. Gegenden, die mir gut tun. Momente, in denen ich neue Energien bekomme. Zu diesen Orten und Zeiten gehören natürlich Erfahrungen und Zusammenhänge. Warum gerade hier? Was berührt mich so besonders?

(By the way: Es ist schon erstaunlich, wie viele Oldenburger – alt wie jung – die Kapelle St. Petri zu den Fischteichen im Blockhaus Ahlhorn als spirituellen Ort erleben. Wie gut, dass die Kapelle ungeachtet des Trägerwechsels weiterhin erfahrbar bleibt!)

Bei meinem bioenergetischen Körperübungs-Kurs wurde ich immer mal wieder angeleitet, mir meinen persönlichen Kraft-Ort vorzustellen. Immer wieder kam mir als stärkste und wiederkehrende Erinnerung meine Hängematte in den Sinn, die ich vor etlichen Jahren im Pfarrgarten zwischen zwei schatten (und laub-) spendende Bäume gespannt hatte. Zwischendurch einfach mal abhängen, ein Buch lesen, wegdösen… Ich glaube schon, dass die Hängematte für mich ein Kraft-Ort gewesen ist.

Eine Erinnerung an einen anderen Kraft-Ort ergab sich zuletzt auf einer Pilgerfortbildung. Ohne dass ich es vorher wusste, besuchten wir am letzten Tag die im 12. Jahrhundert als romanische Basilika erbaute Klosterkirche Lippoldsberg. Sofort vergegenwärtigte sich meine Ordination mit 19 anderen Pfarrerinnen und Pfarrern hier an diesem Ort vor über 30 Jahren am 25. April 1993. Es war ein besonderer, bewegender Moment für mich.

(By the way 2: über die Ordination als lebenslange Vergewisserung pastoraler Existenz referierte Helmut Aßmann zuletzt beim Jahrestreffen des Oldenburger Pastorinnen- und Pastorenvereins – abgedruckt im aktuellen Exemplar der Vereinszeitschrift vom September 2023.)

Ein naturnaher Kraft-Ort ist für viele Menschen auch die Vorpommersche Boddenlandschaft. Während ich die Gegend für eine vergleichbar intensive Erfahrung letzte Woche vielleicht zu schnell durchradelt habe, saßen dort zahlreiche Menschen mit einem Spektiv oder auch einfach mit offenen Augen auf einer Bank und genossen die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Alternativ soll es auch sehr schön sein, sanft durch die Boddenlandschaft zu segeln oder mit dem KAJAK durchzupaddeln.

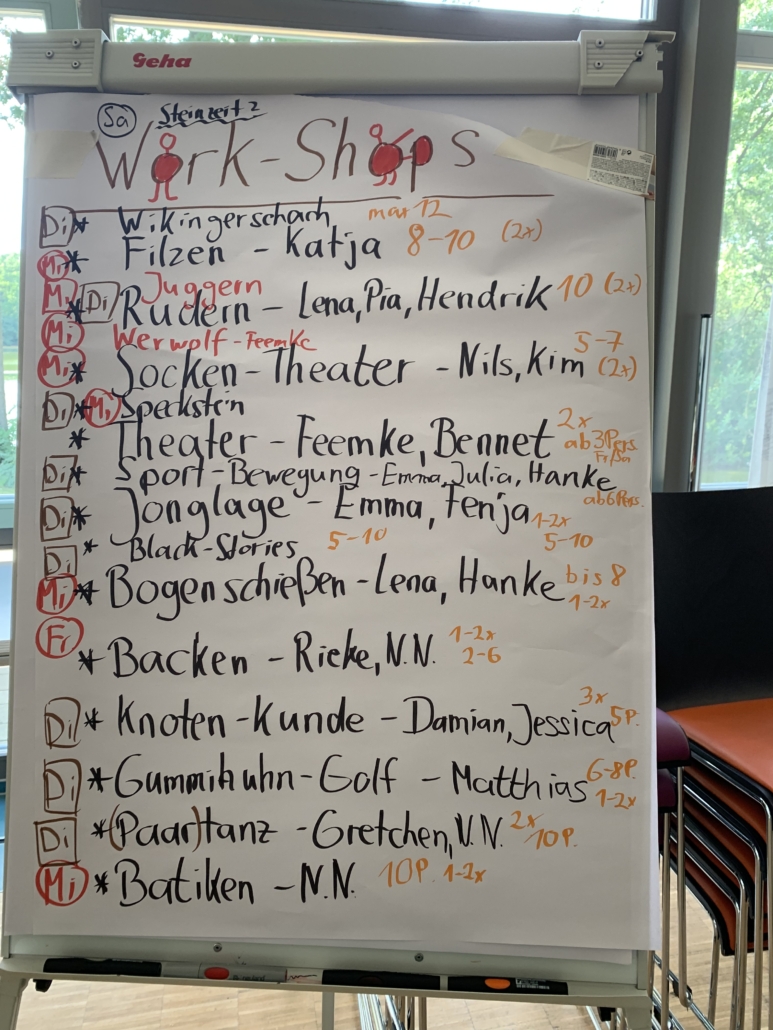

Wäre das nicht ein schönes Ziel für die Konfizeit, wenn es uns gelingt, Konfis aufmerksam zu machen auf besondere Orte und Zeiten, in denen sie ganz bei sich sein können und sich zugleich auch mit etwas ganz anderem verbunden wissen dürfen?! Ungewohnte, vielleicht mehr stille als laute Erfahrungen machen, die wir im weitesten Sinn als spirituell bezeichnen dürfen. Das geht wohl nur durch Ausprobieren, auf sich wirken lassen und drüber austauschen. Was tut mir gut? Und was tut dir gut? Könnte das vielleicht sogar etwas mit Gott zu tun haben?

Das ist dann auch noch mal definitiv der Moment für den Werbeblock: Noch sind genügend Hefte des zu diesem Thema passenden neuen Heftes KU-Praxis 68: Gott suchen – drinnen und draußen in der Konfizeit verfügbar. Einfach melden!